PRESENTACIÓN

El texto presentado a continuación es una traducción libre del original en francés, publicado en el “Bulletin de la Société de Géographie”, cuyo autor es la Société de Géographie (France), editado por Delagrave en el año 1844.

Es muy probable que nos encontremos ante el primer registro escrito de las costumbres y ceremonial mortuorio mapunche-wijiche del Pikun Wiji Mapu: el norte de los territorios del sur. El espacio geográfico del Pikun Wiji Mapu, actualmente se ha determinado que se extiende de norte a sur desde el río Toltén (provincia de Cautín, Araucanía) hasta el río Pilmaiquen (frontera sur Región de Los Ríos) y, de este a oeste, de la Cordillera de los Andes a las orillas del Océano Pacífico. Otra versión extendería el límite sur hasta el Seno de Reloncaví.

El relato fue realizado en mayo de 1835 por el botánico y naturalista francés, Claudio Gay.

El territorio es Guanegue (lugar de hualles), un sector de Panguipulli, hoy perteneciente a la Región de Los Ríos.

Es pertinente advertir que Claudio Gay, prejuiciosamente, hace énfasis en la ingestión de altas cantidades de alcohol por parte de los indígenas asistentes al funeral. Sin embargo, parece no comprender que se encuentra ante el uso tradicional de bebidas fermentadas, en un contexto social y ceremonial.

REPRODUCCIÓN

Se autoriza reproducción total o parcial sólo para fines culturales o educativos que no signifiquen el uso lucrativo de este trabajo, siempre y cuando no se modifique el texto y se cite:

CABEZAS García, Julio. Entierro del cacique Cathiji en Panguipulli – 1835 [en línea].

Traducción libre al castellano. (Lanco-Región de Los Ríos, Chile). Febrero 2011. Publicado en Ventana Cultural de Lanco, disponible en Web: http://culturalanco.blogspot.com/

SUCESOS EN EL ENTIERRO DEL CACIQUE CATHIJI EN LA ARAUCANÍA, POR CLAUDE GAY

Julio Cabezas G. Traducción libre al castellano

© Todos los derechos reservados

Imagen: Ventana Cultural de Lanco

Entre las numerosas tribus indígenas que la valentía española llegó a dominar o dispersar en la parte meridional del Nuevo Mundo, no ha dado prueba de audacia mayor que el valor de los orgullosos y valientes araucanos.

Relegados en el extremo meridional de América del Sur, adosados en la vertiente occidental de la alta cordillera, y acosados por las instituciones y las fortalezas de los chilenos, estos intrépidos guerreros supieron hasta este día, hacer respetar su libertad, defender sus fronteras y conservar una independencia que ni la ingeniosa táctica de España ni su política de astucia y traición, jamás pudieron penetrar. Muy similares a las sociedades que el apasionamiento religioso hizo estacionarias, el contacto de los europeos sólo pudo actuar débilmente en el conjunto de sus costumbres, y la suave influencia de la civilización hasta hoy se mantuvo muda e inmóvil ante el prestigio del patriotismo y la fuerza de su voluntad.

Estimulado por estas lejanas regiones para ejecutar allí trabajos científicos, particularmente sostenido por la protección generosa e iluminada del gobierno chileno, he podido visitar repetidas veces estos lugares huraños, hasta internarme en las tribus más remotas, y estudiar hasta un cierto punto el carácter físico y moral de este pueblo de valientes.

El entierro del cacique Cathiji (¿Catrinir o Calfiñir?), que será el tema de esta lectura se efectuó en abril de 1835 en las hermosas llanuras del Guanegue ([1]), tiempo que fue murmullo en toda la Araucanía de la pomposa ceremonia que se haría a este famoso difunto. Debía, decíamos, dar una imagen bastante exacta de los no menos brillantes ceremoniales que se realizaban antes, cuando las disensiones domésticas provocadas por las guerras de la independencia chilena, todavía no habían traído la desolación y el hambre a esta hermosa comarca.

La tribu de Guanegue se encontraba en una posición bastante excepcional: ubicada a los pies de la gran Cordillera, rodeada de bosques impenetrables, y sólo teniendo estrechas sendas para llegar, entrecortadas de barrancos y de una fácil defensa. Los habitantes habían podido sustraerse a las devastaciones de estas disensiones, y conservar casi intactas a estas numerosas manadas de ganado que casi hacen la única riqueza del lugar, y tan necesarias en esta clase de circunstancias.

Deseando asistir a esta curiosa reunión, me embarqué en el mes de abril sobre el gran río de Valdivia, acompañado de tres criados, de algunos soldados y de un intérprete inteligente que el intendente ([2]) había puesto a mi entera disposición. Remontamos el río hasta Arique, y de allí nos encaminamos hacia un bosque extremadamente espeso, de un acceso difícil y a menudo imposible. Una senda estrecha y sinuosa nos permitió cruzarlo, y nos condujo a los llanos de Guanegue, donde llegamos después de un viaje bastante penoso de cinco días.

La primera vivienda que visitamos fue la de Liguenpan ([3]), hermano del cacique difunto. Sentado delante de la puerta y al lado de sus hijos y sus mujeres, ocupadas en hilar y tejer mantas, este digno anciano nos recibió con esa mirada severa que revelaba la altivez y el eterno menosprecio que tenía por los blancos.

Ayudado por el brazo de una muchacha, se levantó, y, muy encorvado, vino a nuestro encuentro, hasta una distancia establecida por la fuerza de la costumbre. Dio a cada uno de nosotros un saludo individual ([4]) y entregándose a esta inspiración de elocuencia que les da tanto prestigio y es uno de los mayores méritos de estos indígenas, él arengó durante más de media hora sobre nuestra buena llegada, sobre nuestra salud, la de nuestros padres y amigos. Después de haber entrado en detalles más o menos ociosos, pasó la palabra a mi intérprete, cuyo discurso, siempre en un tono acompasado, no fue ni menos poco importante ni menos aburrido. Cumplido este deber, nos dirigimos donde el hijo del difunto, el famoso Puelpan ([5]).

Mi primera idea fue informar a mi intérprete que tomará suficientes precauciones para guardar, en la medida de lo posible, el recuerdo del triste suceso que justificaba nuestra visita. Pero en este país de costumbres simples y naturales, la muerte no es más que el paso de una vida de miseria a una vida de felicidad, por eso que ningún rastro de dolor vino perturbar nuestra compasiva y agradable recepción.

Puelpan, como el cacique principal de la tribu, naturalmente nos tenía que dar hospitalidad. Nos hizo preparar una pequeña choza, que, sin embargo rústica que era, para nosotros era muy agradable, ya que debía ponernos a cubierto del rocío y la lluvia. Pero antes de despedirse, nos hizo sentar en un largo banco, colocado delante de la puerta, y pronto se sirvió a cada uno de nosotros un gran plato de carne que se acababa de preparar a su manera.

Mientras comíamos, jóvenes llenas de malicia y vivacidad se paseaban delante de nosotros con un cántaro en la mano, apresurándose en llenar nuestros vasos tan pronto como los vaciábamos. La bebida que nos servían era el Pulco ([6]), especie de bebida fermentada hecha con frutas del país, a veces a partir del maíz del cual los indígenas hacen gran uso. Puelpan se presentó de vez en cuando a tomar parte en esta modesta y salvaje comida. Su carácter flexible y jovial, había impreso en la reunión una alegría que contrastaba singularmente con el aire serio y sorprendido de algunos indígenas que, con espíritu de curiosidad se sintieron atraídos por esta ubicación.

Nos quedamos una parte de la tarde con nuestro generoso anfitrión, después, nos fuimos a instalar en la choza que se nos acababa de preparar.

Dos días más tarde, Puelpan me hizo informar que iría a la casa de su padre para empezar esta piadosa y tumultuosa ceremonia. Monté inmediatamente a caballo con las personas que me acompañaban, y a toda prisa nos fuimos donde el cacique, ya rodeado por un buen número de nobles gulmenes ([7]) que iban a formar su cortejo. Su traje era tan singular como curioso: reposaba con los pies descalzos, dos mantas con colores variados y brillantes cubrían la parte superior e inferior del cuerpo; su rostro, horriblemente pintado y enmarcado por un pelo duro y grueso, fue coronado por un largo sombrero adornado de plumas, flores y otros objetos muy extrañamente trabajados. En los albores de la civilización, todo se amplifica, todo se exagera. Los gustos, en razón de que son simples y poco variados, toman en ciertos momentos un grado de extensión extraordinaria: nos llevan a ofender singularmente los límites de nuestra razón y nuestras costumbres. Este deseo caprichoso que se señalaba, más concretamente en la elección y el número de los ornamentos, necesariamente tuvo que ejercer en esta circunstancia una gran influencia sobre el espíritu de estos indígenas, y había ganado igualmente el de sus mujeres y de sus hijos, personas cuya edad parece alejarlos de cualquier idea reflexiva.

En el momento en que concertamos ir, se presentó otro grupo de Gulmenes, cúspides orgullosas de esta tranquila y laboriosa tribu. Habían llevado aún más lejos la pasión por el lujo, puesto que tenían pintados en diferentes colores a sus briosos caballos, y los tenían adornados con una infinidad de flores, y un collar de grandes cascabeles, lo que daba a la cabalgata un carácter tan ruidoso como variado. En medio de estos indígenas, así vestidos y armados de sus largas lanzas, fui hasta el lugar de la ceremonia. El ataúd colocado delante de la puerta era simple y rústicamente trabajado, consistía en dos canoas ([8]) colocadas una encima de la otra, con el fin de cerrarse, y contenía el cadáver del infortunado Cathiji.

Al llegar, todos juntos y a galope, hicimos tres grandes carreras alrededor de la tumba, y tres al otro lado avivando espantosos aullidos. Era una señal de respeto para el difunto que repetimos dos veces por día, llegando en la mañana y tarde en la noche.

A continuación vinimos a situarnos alrededor del muerto para entonar “cuyuntucuns” ([9]), tipo de discursos acompasados que dos interlocutores se dirigían recíprocamente. Tienen por objeto hacer resaltar las hermosas cualidades de la persona que fue objeto. Esto, como se ve, era una verdadera oración fúnebre de Cathiji que todas las personas, divididas por pequeños grupos, se dirigían mutuamente, y que, a través de una combinación de acciones y de gestos, se volvía extremadamente animada y pintoresca.

Grandes vasos de “pulco” que vertían las jóvenes indígenas, venían de vez en cuando a interrumpir esta escena de dolor, y permitían a los protagonistas, rendir homenaje a alguna divinidad arrojando al suelo una pequeña parte de esta bebida antes de beber; único indicio de demostración religiosa que pude observar durante los doce días que duró este entierro.

Mientras estos indígenas desahogaban su dolor en la vivacidad de sus discursos, el cacique se acercó al ataúd, teniendo a la mano una cuerda donde estaba atada una oveja negra. Declamó casi media hora con toda la exaltación de un hombre fuertemente agitado y después, arrancando el corazón del animal, lo presentó palpitante sobre el cadáver de su infortunado padre.

Una compasiva inquietud se dejaba entrever en su rostro entristecido y empapado de algunas lágrimas, palabras entrecortadas salían de su boca temblorosa, y nosotros, con el espíritu emocionado, tuvimos que responder a estos sentimientos de dolor con grandes brindis, que se sucedían con una espantosa rapidez. A pesar de la aversión que sentía por la bebida del país, me tuve que violentar y aceptarla; ya que un rechazo habría sido blasfemia para su dios, un desprecio para el difunto, y una falta de cortesía para la persona que me lo ofrecía, y que quizás nunca me lo había perdonado.

Además, sin ofender a las conveniencias, yo sólo pude probarlo, y después lanzar respetuosamente el resto sobre la tumba de Cathiji, o bien pasarlo a algunos de mis criados que tenía cuidado de hacer colocar siempre detrás de mí.

Cuando Puelpan había terminado con su penoso y doloroso deber, seis gulmenes de sus más cercanos parientes, fueron a reemplazarlo, cada uno con una oveja negra, y armados con largas lanzas que plantaron en los extremos de las canoas. Pronto renovaron estas mismas escenas declamatorias que acababa de ejecutar el protagonista de la fiesta. Hablaban todos a la vez y a medida que expresaban su dolor, podía ver sus rostros animarse, descomponerse, y tomar esa contracción muscular ocasionada por el primer efecto de la bebida. Uno de ellos, especialmente, el famoso Liguenpan, hacía fijarse en las ventajas que reunía para atraer e interesar a su numeroso auditorio. Dotado de un magnífico mantenimiento, aunque un poco encorvado con la edad, con un discurso fácil y una grave elocuencia, bien acompasada y agradablemente sostenida por un verdadero talento mímico, había reanudado todas las pasiones de su juventud, y por sus discursos referentes y conmovedores había impreso a la concurrencia una inclinación de tristeza y exaltación claramente manifestado por numerosos aullidos.

Fue él quien primero arrancó el corazón de su animal, y, empujado por un exceso de celo, y quizás de piedad, lo elevó a su boca, y asperjó el aire y el cadáver con la sangre aún caliente de su víctima inocente. Los gulmenes presentes ante la canoa, siguieron en todo punto su ejemplo, que se propagó con una igual crueldad en toda la asamblea, inflamada también de probar sus pesares con numerosos sacrificios. En menos de dos horas, más de cuarenta animales fueron sacrificados en honor de Cathiji, y sus corazones suspendidos en sus lanzas acusaban con una feroz verdad al prejuzgado indígena de este pueblo.

Imagen: Ventana Cultural de Lanco

Ya había transcurrido bastante tiempo que duraba esta escena de horror y de matanza, cuando Puelpan me hizo acercarme al ataúd y comenzó a cantar los halagos a los méritos de Cathiji, sus virtudes nobles, expresando la felicidad que sentía de verme en medio de ellos. Su lenguaje, en principio suave y afectuoso, se volvió cada vez más grave y serio, y, acabó por tomar ese entusiasmo que el consumo excesivo de la bebida, ponía si no peligroso, al menos inoportuno y fatigoso. Es entonces que, presentándome uno de los dos corderos que mantenía atados a una cuerda, dijo con un tono imperioso, que le arrancara el corazón para ofrecer la sangre a su padre.

A pesar de mi voluntad bien calculada de someterme a todas las exigencias de estos indígenas, yo no podía defenderme con un gesto de repugnancia y, sin explicar el motivo de mi desconcierto, pretendí hacerle comprender mi incapacidad, mi falta de experiencia y el temor de no poder conseguirlo. Esta excusa muy natural, tuvo muy poco éxito. Hizo venir uno de sus mocetones y lo encargó de esta operación sin duda penosa, pero sus supersticiones y sus costumbres salvajes se volvían naturales y agradables: por eso en menos de dos minutos tenía en mi mano este órgano todavía caliente y palpitante. El cacique tenía también el suyo, y, colocados delante del cadáver que nos separaba a uno del otro, empezamos a intercambiar, con la ayuda de mi intérprete, una serie de diálogos cortos de aflicción que venían a animar los numerosos brindis que acompañan estos tipos de ceremonias.

Tristes, y sin embargo agitados, derramábamos sobre el cadáver la sangre de nuestras víctimas, entonces, se ve en la distancia una gran nube de polvo que nos anunció la llegada de alguna tribu. Era el cacique de Allipen con gulmenes, conas o soldados.

Nos apresuramos a acudir de inmediato a su encuentro, y aunque fueron detenidos a poca distancia a escucharse unos a otros los elogios de bienvenida, los conas desmontaron y se acercaron a la tumba, danzando, empuñando sus lanzas con terribles aullidos. Sobre la tumba se habían colocado rápidamente una gran cantidad de cántaros llenos de bebida, de las cuales se apoderaron los conas, y después de haberlas llevado cerca de sus caballos y de una nueva ceremonia militar, en seguida bebieron la bebida y llevaron los cántaros de vuelta a donde los habían sacado.

Esta tribu no había terminado todavía las carreras de costumbre, cuando una segunda tribu, después una tercera, compuestas cada una de más de cincuenta personas, se presentaron en esta reunión, singularmente agitada por el gran número de llegadas. Puelpan pronto expresó que el recinto no era lo suficientemente grande para contener tanta gente y pensando que un llano vecino sería mucho más conveniente, se decidió a hacer llevar las canoas. Fueron los gulmenes más respetables por su posición, que se encargaron de esta pesada carga. Por deferencia a mi anfitrión, yo mismo, no pude evitar asociarme generosamente a sus esfuerzos, mientras, otros gulmenes y conas, en número de más de mil quinientos, seguían a caballo el cortejo dando gritos que se iban a confundir con las lamentaciones de una tropa de mujeres encargadas de llorar. Pronto llegamos a una hermosa llanura en el medio de la cual se depositó el monumento funerario de esta celebración.

Nunca se ha dibujado el paisaje con más lujo y más efecto: en la parte baja se veía un espléndido lago, bordeado de árboles extremadamente tupidos y sembrado de islas, cubiertas de vegetación tropical, y a continuación la inmensa cordillera con rocas muy accidentadas, superadas por cumbres más o menos agudas y cubiertas con sus abrigos de invierno. El volcán Villarrica dominaba todas estas cumbres, como un gigante en medio de pigmeos, y fortalecía el cuadro con los espesos humos que salían constantemente de su cráter. Pero lo que lo animaba todavía más, era esta singular variedad de divertimentos al cual se entregaba por mucho tiempo la población entera, tomando bebida. Montados siempre sobre sus briosos caballos, se dejaban dominar en la adicción, los unos ocupados en declamar con una inspiración cada vez mayor, los otros en hacer ejecutar bailes vuelcos y saltos con sus caballos admirablemente bien adiestrados; acciones que tienen tanto encanto sobre el espíritu de estos naturales.

Hacia las cinco, la ceremonia se terminó con grandes carreras hechas en honor del difunto, y en las cuales participaron todos los indígenas, sin distinción de edad, de clase, ni de condición.

Al día siguiente, como de costumbre, almorzamos con el cacique, y luego fuimos al Curu-cahuín ([10]) o lugar de reunión. Casi todos los invitados ya estaban allí, ocupados en sacrificar animales domésticos en honor del muerto, o para continuar este tipo de volteos, extraordinariamente apreciados entre ellos.

Más de cincuenta mujeres sentadas por el suelo y en torno a la tumba, originaron grandes gemidos a nuestra llegada, y los continuaron hasta después de haber terminado nuestras seis carreras de rigor. Desde la víspera, el número de indígenas había aumentado considerablemente, y de vez en cuando, llegaban otros grupos que venían a imprimir un nuevo movimiento a esta ruidosa ceremonia.

Después de algunos brindis expresados en honor del difunto, me fui a sentar sobre un banco donde la vista se extendía sobre toda esta escena de duelo. De pronto los caciques me vinieron a buscar, los unos para darme simples testimonios de estima y amistad, los otros a entregar algunos regalos, que consistieron en fruta, carne cocida, y mucha bebida del país que tanto apetecen, uno de ellos me presentó incluso una ternera joven para ser sacrificada. Aunque un poco más acostumbrado a estas sanguinarias ceremonias, mi repugnancia era siempre la misma, y fue con igual ansiedad que me acerqué por segunda vez a la canoa.

La mirada de mis indígenas no era ni menos grave ni menos animada que la de Liguenpan, y su declamación noble y apasionada proporcionaba una fuerza muy particular a su salvaje elocuencia, y daba a sus palabras de amistad un espíritu de convicción que me hubiera conducido fácilmente si yo no hubiera sido detenido por antecedentes contrarios. Mi intérprete, situado junto a mí, respondía con extraordinaria locuacidad a los elogios que me prodigaba mi orador político. Pero su voz se ahogó pronto por las terribles hurras de una tropa de recién llegados, que vinieron bailar a nuestro alrededor y de la tumba.

En este momento no pude evitar hacer reflexiones bien tristes sobre todo lo que me rodeaba: los gritos, o más bien el grito de estos bailarines a la figura horrorosamente pintada y escondida en parte por su larga y espesa cabellera, a la vista de tanta sangre derramada en las canoas, y todos los corazones ensartados en las lanzas, los clamores más o menos continuos de las lloronas, los brazos y a veces la cara ensangrentada de todos estos indígenas arrebatados de bebida, el berrido terrible de las víctimas que nunca dejaron de sacrificarse, por fin el cuadro de esta ceremonia que caía hasta el cinismo de la orgía. Todo aquello había afectado mi imaginación de temor y de horror, y me hacía contemplar con una sorda inquietud un espectáculo donde la embriaguez podría hacer que los protagonistas olvidaran su hermosa virtud hospitalaria, y recordarles este odio instintivo que tienen contra los blancos.

Los demás días se utilizaron en otras diversiones, que ellos en su entusiasmo, sabían variar al infinito, pero, en general, eran los ejercicios a caballo que de preferencia les preocupaban. Se entregan con todo el entusiasmo de una pasión sin límites, a veces en pequeños grupos, a veces en masa, y luego simulando ataques, batallas, y ejecutando con ardor guerrero las evoluciones más extrañas y difíciles. Es así como, en un retiro simulado, he visto a todos estos sorprendentes jinetes, aún en el entusiasmo de su carrera, inclinarse de manera casi instantánea bajo el vientre de sus caballos, y no presentar más que una pequeña parte de una pierna sobre su silla de montar. Otras veces, ellos salvaban saltando grandes y profundos fosos, o paredes lo suficientemente anchas y elevadas, y en este sentido eran pruebas de fuerza y técnica, más extraordinarias todavía, que, bajo la influencia de su bebida tomada en exceso, no podían actuar ni con prudencia ni con juicio.

Después de estos ejercicios, que se repetían con bastante frecuencia, todos estos indígenas venían para reunirse alrededor de la tumba, y recomenzaban sus “cuyuntucuns” con su vehemencia acostumbrada, cantando y bebiendo copiosamente de estos grandes cántaros de pulco que sus esposas o hijas, siempre al lado de ellos nunca dejaron de verterlos.

Hacía ya doce días que el Curu-Cahuin duraba con todos los caprichos de una esbozada civilización, cuando uno se decidió a ir a enterrar el cadáver. Fueron otra vez los caciques y gulmenes más distinguidos que fueron cargados y honrados con este deber, y en su marcha orgullosa y arrogante, fueron seguidos por toda la muchedumbre, al ruido de sus trutrucas y otros instrumentos más o menos discordantes.

Situado en la altura de una colina, yo contemplaba con inquieta curiosidad esta escena de alegría y melancolía, cuando un cacique vino buscarme para participar en esta procesión, que el ardor de los caballos, el desorden de las filas y la embriaguez de los conas no dejaban sin peligros. No podía escapar de esta invitación, y pronto me encontré confundido en el revoltijo en medio de todos estos indígenas tan extrañamente vestidos y tan fuertemente agitados a consecuencia de tantos ejercicios y tantas bebidas. Su mirada severa e imprimida de esta audacia salvaje, resultado de una vida ruda y turbulenta, daban a su fisonomía una expresión de pavor que venían para aumentar sus gritos lúgubres y casi continuos. Al llegar al eltun o cementerio, colocamos la canoa en medio de un gran círculo circunscrito por la muchedumbre, los padres del difunto se bajaron de sus caballos, y vinieron para tomar sitio cerca de la canoa, que pronto fue rodeada por tres “duguls” ([11]) o adivinos cubiertos con grandes mantas rojas.

En ese momento, toda esta entusiasta población estaba bajo el imperio más serio, mirando con un recogimiento casi religioso la tumba de Cathiji, quién iba a desaparecer para siempre bajo un montón de tierra. Este recogimiento, en medio del silencio más profundo y en un pueblo tan salvaje, tenía algo de conmovedor y de misterioso, parecía sugerir un movimiento del alma hacia el pensamiento religioso, y contradecía sorprendentemente la especie de indiferencia que habían señalado, en este sentido, durante toda la ceremonia de Curu-cahuín. Los adivinos murmuraron en voz baja las palabras sin duda mágicas, después entonaron un canto cadencioso de dolor que ellos se dirigían mutuamente, por lo que dio lugar a una verdadera trilogía, singularmente animada por la exaltación de sus gestos y la vehemencia de sus discursos.

Una última víctima fue sacrificada sobre la tumba, y después de haber depositado su corazón, carnes cocidas y algunos cántaros de bebida, la cubrimos de una gran canoa, y cada uno de ellos llegó a lanzar una pequeña cantidad de tierra para formar un túmulo en casi todo similar a los que los antiguos realizaban sobre sus sepulcros.

Tal fue esta ceremonia de duelo y de llantos, y que el espíritu salvaje de los araucanos y su convicción para el principio de una estancia más feliz, han convertido en diversiones dándole el carácter de una gran celebración, casi la única que está concebida libremente entre ellos.

NOTAS

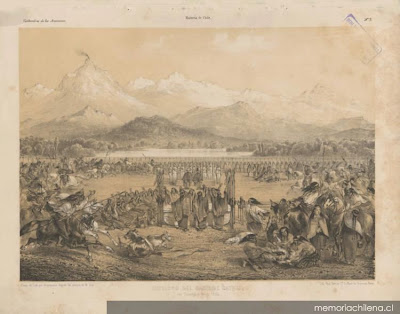

Fotografía 1: Gay, Claudio, 1800-1873. Entierro del cacique Cathiji en Guanegue, mayo 1835. Atlas de la historia física y política de Chile / por Claudio Gay. París : En la Impr. de E. Thunot, 1854. 2 v. Biblioteca Nacional de Chile.

Fotografía 2: Detalle de la anterior.

[1] Guanegue, Huanchue: El rio Huanchue nace en el lago Calafquen y desemboca en el lago Panguipulli. El autor de la traducción cree que el funeral se realizó en un área aledaña al Lago Calafquen y no en el Lago Panguipulli. La hipótesis se sustenta en las mismas palabras de Claudio Gay: “espléndido lago… sembrado de islas”, considerando que Calafquén, se caracteriza por sus 7 islas. Además la vista del volcán Villarrica que “dominaba todas estas cumbres, como un gigante en medio de pigmeos, y animaba el cuadro por los espesos humos que salían constantemente de su cráter”.

[2] Isaac Thompson y Cárdenas, Intendente de Valdivia (febrero 1835 – noviembre 1837).

[3] Liguenpan, Liwenpan: Puma del amanecer.

[4] Pentukun: Acto posterior al saludo en donde se pregunta acerca del estado de la persona, su familia, comunidad entre otros, es decir, en cada encuentro que se da entre las personas, existe un momento para preguntarse por su estado de salud. En este sentido el pentukun pasa a ser una autoevaluación constante de las personas acerca de si mismos, de su familia y de su entorno. En Jaime Ibacache Burgos, Francisco Chureo, Sara McFall, José Quidel Lincoleo, documento “Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de Salud: El Caso de los Mapuche de Makewe‑Pelale de Chile”, Washington, D.C. 2001.

[5] Pwelpan: Puma cordillerano

[6] Claudio Gay, nos informa que, entre los Mapuche del siglo XIX, la chicha de manzana se llamaba manchana pulco; la de cebada, cagüella pulco, la de piñones, chavid; y la de wigam, huingan pulco. Según este autor, pulco es el nombre genérico de todas las bebidas, desde el vino hasta la chicha (Gay 1998a [1838-1839]: 33).

[7] Mapuche noble, rico, culto (Moesbash)

[8] Wampo, «canoa», pero también «ataúd». Antiguamente los mapuche enterraban a sus muertos en una canoa, ya que pensaban que el país de los muertos se situaba al otro lado de las aguas.

[9] Cuyuntucun: Asi llaman al estilo sublime y cadente de que usan los oradores en todas sus juntas, ya se trate de paz, ya de guerra, ya de regocijos.

[10] El curucahuín es la junta o ceremonia. Curu: negro, oscuro – Cawiñ: fiesta.

[11] Dunguls, dunguve: adivino mapuche. Un autor del siglo XVIII noticia que en las indagaciones de robos, pérdidas o fuga de la mujer, se presentaba al dunguve el interesado y, pagándole anticipadamente, lo imponía de las circunstancias del hecho (Tomás Guevara, El pueblo mapuche).

Fuente: Ventana Cultural de Lanco (09.02.2011)

Inicié mis primeros años de vida escolar – cuando se llamaba preparatoria en la Escuela N°7- en la ciudad de Angol, antigua provincia de Malleco y tuve compañeras y compañeros mapuches, aprendí a convivir hermosamente con ellos, nunca hubo en esta escuelita segregación ni discriminación, seguramente era el sentido profundo de nuestros profesores y por su puesto de nuestros padres.

Cabe consignar que, llegué a esta lectura-entierrro del cacique-direccionado por el libro «Atlas de la historia física y política de Chile» de Claudio Gay. Al presente, a mis 72 años de edad, leo con profunda admiración y respeto por nuestros hermanos mapuches. Es un deber ético y moral de nuestra sociedad, reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios.